|

|

| 14cm副砲 |

|

14cm副砲は(大和型を除く)日本海軍の戦艦に共通の装備ですが、第二次大戦の時点では兵器の概念的にはかなり旧態依然としたもの。対空戦闘には全く使えないほぼ水平射撃専用で、実際どれほど役に立っていたのか?

けど、舷側にズラッと並んだ様子は迫力満点で、まるで宮崎アニメみたいで好きです。 |

|

|

|

|

|

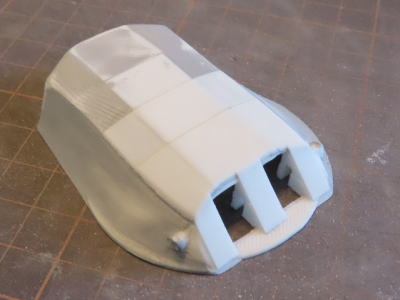

副砲の本体は3Dプリンタで作成。

中に径3mm用のポリキャップを仕込んで、手動だけど旋回できるようになっています。

本当はケースメイトの後ろ側は開いていて大砲の尾栓が出ている筈なんですが省略してます。 |

|

砲身は真鍮パイプ、いつものように防水布はティッシュペーパーで作成。

ティッシュペーパーを使って防水布の形らしく作るにはちょっとコツが必要。

また、ティッシュペーパーは高級品を使います(ハナセレブみたいなの)。

一度、道で配っているティッシュを使ったら生地が荒すぎてスカスカになっちゃいました。 |

|

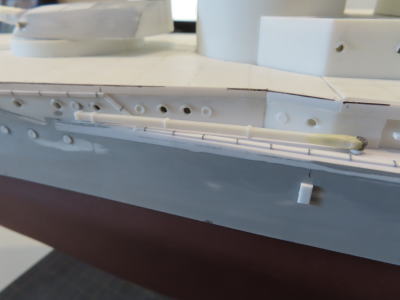

ズラッと並んだ副砲一式。

防水布は単純な白ではなく、若干グレーを混ぜた白色で塗装し、砲身はプライマーを塗布した上にグレーで塗装して仕上げ。 |

|

|

|

|

| 41cm主砲 |

|

これぞ男のシンボル・・・。当時世界最大の砲口径を誇った長門型の41cm主砲。

実は前期型と後期型では若干形が違うのですが、今回は当然後期型をベースにしています。けど、耐弾性を考慮しすぎたまるで亀の甲羅みたいなペシャンコな形は前期型も後期型も同じ。

こんなのプラ板の切り出しで作ったら大変なんで、これも3Dプリンタで作りました。 |

|

|

|

|

|

3Dプリンタで印刷が完了した主砲塔の外形。

まったくペシャンコで非常に複雑なラインの組み合わせでできていますが、一度CAD設計が完了しちゃえば後は印刷するだけ。

今回、主砲は旋回と同時に砲身を上下するように中の機構部分も含めてCADで設計していますので、とても狭い空間にかなり細かい機構を埋め込んでます。 |

|

上の写真の素体状態に装甲版を張り付けてパテで成形した状態。

1番と4番の主砲塔はこれで大体完成。

2番と3番はここにバカでかい測距儀が載ります。 |

|

砲身も3Dプリンタで作成しましたが、機構部分は真鍮製にして駆動機構の強度を上げています。

主砲身の作成に3Dプリンタを使用したことで砲身の先端から元に向かって徐々に太くなるテーパーも簡単に再現できたので非常に格好良い主砲身が作れました。

実は模型としての見栄えを考慮して、砲身長は若干ですが長めにできています。 |

|

主砲の旋回はサーボの駆動をそのままギアの回転にして主砲の旋回軸に伝えています。

このため、サーボの回転速度を最低に設定して、送信機のダイヤル式スイッチに割り当ててます。

だから、送信機のダイヤルを操作する速度とは別に主砲はゆっくりと操作した角度まで旋回しますし、好きな角度で止めたり、もとの中立位置に戻すのも簡単。

写真は4番主砲で、砲塔を右舷側に旋回している最中の写真です。

このように、旋回する方向の主砲身から先にゆっくりと仰角をとっていって、90°旋回すると2門とも最大仰角になります。 |

|

主砲上の手摺りはピアノ線、階段やステップなどは真鍮で作成。

写真は4番主砲なので、主砲上に照準演習機と砲台長用観測鏡を、これも3Dプリンタで作成して取り付け。 |

|

4番主砲の塗装完了状態。

主砲後ろの楕円形は何なのか?

1番と4番主砲にもあったのか・・・等など、謎はあるけど模型としてはゴタゴタしている方が見栄えが良いかと思って付けてます。 |

|

完成した3番と4番主砲を後部甲板に搭載するとこんな感じになりました。

亀の甲羅みたいな長門型の主砲のイメージが良く出せたと思います。

これで旋回しながら砲身を上下する光景はなかなか圧巻。

なお、3番主砲上の機銃は後ほど設置します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 25mm機銃 |

|

単装、連装、3連装と種類はあるけど、日本海軍の標準装備機銃といえばこれ。

全て手作りなんで1基作るにもとてつもない手数と工数が必要になる、それが何十基も船体の上に並んでいる訳だから、作った本人にすれば他人が言うような 「へー、すごいですね」 じゃ済まない、思い返しても気が遠くなるような、苦行のような日々を乗り越えた証。

見るだけで感慨深くなる。 |

|

|

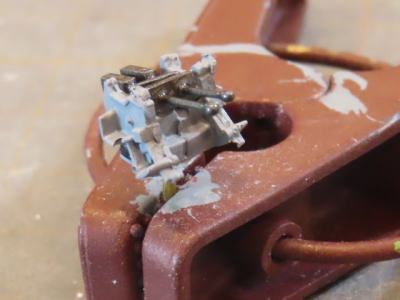

塗装前だと材質がはっきりとわかります。

台座はレジンキャストにて作成、

機銃の本体はプラ板、銃身はステンレス鋼。

洗濯ばさみとの大きさの比較でもわかるけど、1m超の長門だけどパーツの多くはこういったミリ単位のものばかり。

聞いただけでも気が遠くなるか。 |

|

塗装済みの状態。

こんなマイクロなのを沢山作る必要がある。けど、プラモデルについてる機銃より何倍も丈夫。 |

|

|

|

|

| その他の艤装品 |

|

|

|

左舷後部にある航空機揚収用クレーンも手動で起倒できるように作ってます。

クレーンのアーム部分と支柱の先端、台座は3Dプリンタ製。中にポリキャップを仕込んで軸には真鍮の棒を通してます。

航空機揚収用クレーンは立っている状態の方が模型としての見栄えはするけど、このままでは主砲を回すと引っかかっちゃいますんで、主砲旋回のためには起倒できることが必須。 |

|

クレーンを倒すとこんな状態。

クレーンのデッキとクレーンの長さが上手くあわず、クレーンの長さを2回ぐらい調整することになったけど、最後は綺麗に収まった。 |

|

|

|

|

|

|

|

いきおいで係船ブームも可動式にしてみました。

航空機揚収クレーンを可動式にしたんで、せっかくだからこれで錨泊時の状態も再現できるかと思って。 |

|

係船ブームを展開するとこんな感じ。

正直、「だからどうしった」ってぐらい、これはあんまり感動無い。

係船柵も作れば見栄えすると思うけど、そうするとラジコン走行の時に、いちいち取り外さないといけないので面倒だから止めちゃった。 |

|

|

|

|

|

|

|

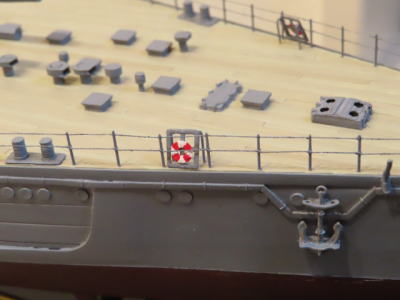

200分の1スケールならこれぐらい拘りたい。

救命浮標もただ付けるんじゃなくて、ちゃんと取付具に付けてみました。

出来栄えは良い筈なんだが自分の年齢が付いて行かない。老眼のため、普通に見ると単なるピンク色の物体にしか認識できない。 |

|

17m水雷艇などの搭載艦艇もほとんど3Dプリンタで作成したことで大幅な製作時間短縮になったんだけど、塗装には相変わらず時間がかかる。

それでも完成した時の見栄えは断然良くなります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|