|

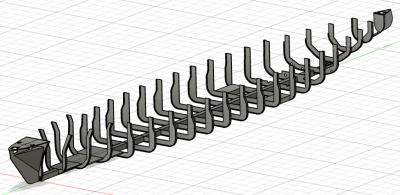

最初に3D-CADでフレームの設計を開始。

この時点で設計をミスると変に甲板が高かったり、スクリューの位置がおかしかったりと、全体のプロポーションに大きく影響するんで、かなり慎重に設計してます。

舷側に貼る板の厚みとか、甲板の構造とか、そういったところは先に考えた上で図面作成に入りました。

長門型は超有名艦なんで図面は豊富に出てます。

もちろん、プラモデルなんかも参考にしてます。

それらを元にCADでフレームを設計していきます。

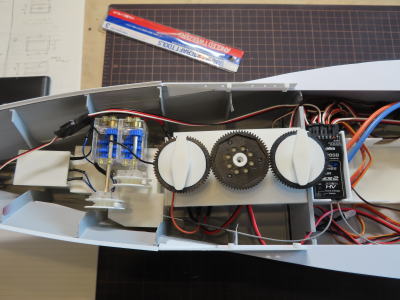

なお、この時点で推進ギアの設計は先に完成させておきました。

フレームの設計時には推進ギアの配置場所も確定、ギア設置用の台座もフレームと一体構造で作成してます。

更に、推進軸がフレームを貫通する場所にも予め貫通用の穴を加工しておきます。 |

|

|

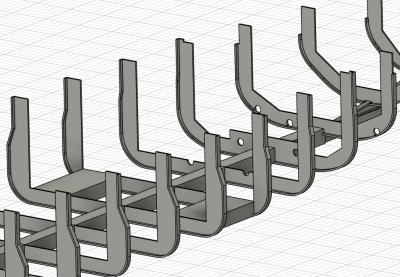

3D-CADで設計が完了したフレームの印刷は2台の3Dプリンタであっという間。

後はキール材に取りつけていくだけで、魚の食べ残しみたいな船体フレームが組み上がりです。

フレームを組み立てる際は写真のように逆さまにした状態で組み立てて、舷側の高さが一定になるようにしています。

キールは頑丈なステンレスのコの字フレームを使用。中心に鉛をたっぷり仕込んで、全体のバラストを兼ねています。

|

|

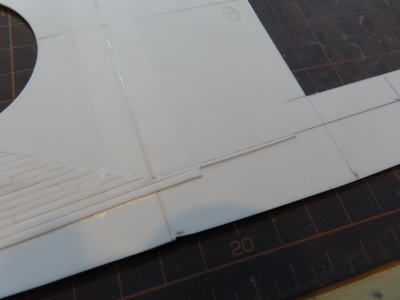

外板の作成開始。

外板は0.5mmプラ板を短冊状にカットして使用。全部で4層、外板厚さ2mmになるまで重ね貼りします。

1層目はフレームとフレームの間をつなげて、2層目以降は下の層とプラ板の合わせ目ができるだけ同じ場所にならないように。

3層目は貼り終わったところで全体にサーフェイサーを筆塗りして、4層目も全体にサーフェイサーを塗って防水性を上げます。 |

|

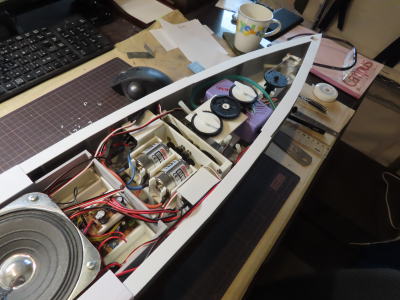

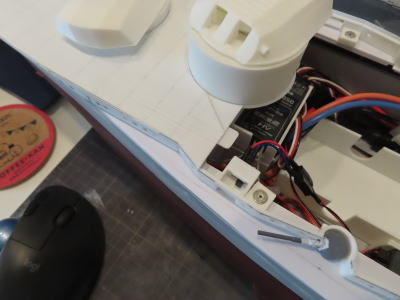

艦内配置の都合上、今回の長門では推進ギアを少し艦首側に配置しています。

このため推進軸が船体を貫通する場所からギアまで距離があるので、その間をプラパイプで覆って内部をグリスで満たすことで防水性を上げてみました。

こういった芸当も3D-CADと3Dプリンタでの精密な加工があるから簡単だけど、手作業で合わせるのはきっと大変だと思う。

プラパイプの船体との接合部もエポパテとサーフェイサーで完全に塞いじゃいます。 |

|

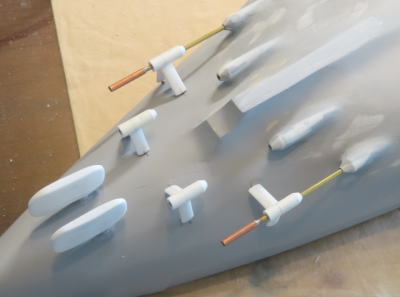

上の写真のグリス注入部分のパーツも3Dプリンタで作成したものに真鍮パイプを固定。

この先にシリコンチューブを取り付けて、グリスを注入する仕組みです。

真鍮パイプは絶妙に傾斜をつけることで、押し込んだグリスがプラパイプの方まで浸透するようになってます。 |

|

外板を3層目まで貼り終えた状態で艦首尾の部分をエポパテを盛り付けて作成します。

この部分だけエポパテで作成する理由は強度のため。

ラジコンなんで、操船がヘタッピだとかなりの速度で池の護岸やプールサイドに突っ込みます。

総重量で5kg以上の船が全速で壁に突っ込んだら、プラ板を貼り合わせただけの艦首なんて木っ端みじん、速攻で轟沈。 |

|

4層目までプラ板が貼り終わった状態です。

この後、サーフェイサーを全体に筆塗りして外板の隙間を埋めた後、最後にスプレーサーフェイサーで仕上げます。

艦尾のスケグはキールに使用したステンレスのコの字フレームにプラ板を張り付けて最後にエポパテで成型。

このため、綺麗にはできてるんだけどスケールモデルとしては若干太め。 |

|

|

|

|

|

|

長門のスタンチューブは船体から大きく張り出しています。 そこでスタンチューブを単体で作って後から船体に取り付けることにしました。

全体をプラパイプで作成して、内側に真鍮パイプを通しています。

これを真鍮パイプの部分が船体に入り込むように船体に固定して、まわりをパテで固定して、船体になじむようなカーブで成型します。

それにしてもなんで長門型のスタンチューブはこんなに出っ張っているのか?

私が知る限り、金剛型も大和型も、こんな形にはなってなかった筈なんだが。 |

|

|

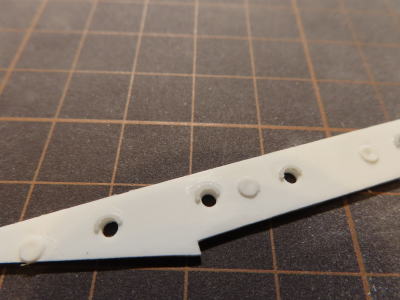

ビルジキールは1mmプラ板を2枚貼り合わせて作成。

本当はもっと長い筈なんだけど手持ちのプラ板では無理なんで妥協しました。

船体のカーブに合わせて上側のラインを弧を描くように成型して、前側と後ろ側が上の方に反るような形で船体に固定します。

それだけだと強度が低いので、目立たない船底側をエポキシ接着剤で補強。上側はパテでキレイに成型。 |

|

|

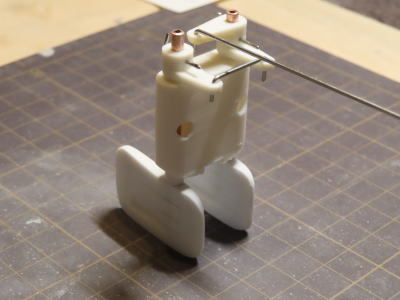

舵ユニットも3Dプリンタで作成。 写真はプリンタ印刷が終わった後に、試しに仮組したところ。

左舷側のサーボホーンは右舷サーボホーンとの連携も兼ねた一体成型です。

その下はグリスボックス。

舵本体はプラ板の張り合わせです。

ラジコンとしての旋回性能を上げるため、これでも大きめに作っていたんですが、気に食わなくてこの後に2回ほど作り直してサイズアップしました。 |

|

舵ユニットのグリスボックスを船体に固定。

ここでもグリス注入用に真鍮パイプを取りつけ。

防水のためにエポパテで固定して、後で全体にサーフェイサーを筆塗りして隙間を埋めます。 |

|

スクリューブラケットはプラパイプとプラ板の貼り合わせで作成。

スクリューの軸が通るところは真鍮パイプで補強して、ブラケットを支える支柱は真鍮線で補強しています。 |

|

スクリューブラケットを船体に固定する時は、写真のようなダミーのプロペラ軸を使用して、軸穴がずれないように注意して取り付けます。

結果的にスクリューブラケットの支柱が少し船体から浮いちゃうところもありますが、そこは後でパテで綺麗に成型します。 |

|

防水処置のトドメで、船体内部からもサーフェイサーを筆塗りします。

なお、船体作成だけで40mリットルのサーフェイサー6本使用しちゃいました。 |

|

マスキングして船体をひっくり返して船底部の塗装。

この作業だけは屋内ではできないので、適度な曇りで、風がなくて、湿度が低い、絶妙な日を選んで日陰にシートを張ってスプレーを実施。

私の場合、船底色はMr.COLORの艦底色を使用。更にその上からつや消しのトップコートで仕上げます。

ここでも艦底色とトップコートをそれぞれ2本ずつ使い切っちゃいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

やっとのことで甲板の作成に着手。

今回から甲板を舷側のブルームワーク内側に落とし込む構造にするので先にL字アングルを舷側に沿って貼り付け。

艦首部分等のカーブが厳しいところは内側に切れ込みを入れてカーブさせます。 |

|

最上甲板は艦首部分までは船体に沿っていて、船体中央部から内側へ入り込んでいる為、先に上甲板の天井を作ってから最上甲板の壁を立てていきます。 |

|

最上甲板の壁には2mmピンバイスで穴を空けてスカッツル(丸窓)を作成。雨除けはプラパイプで作成。

この時代、被害軽減のために船体にある幾つかの丸窓は封止板で塞がれていましたが、その部分はポンチを使ってプラ板をくり抜いて作成しています。 |

|

船体の後半まで上甲板の天井部分をプラ板で作成。 |

|

作成した上甲板の天井部分にL字アングルのプラ材でブルームワークを作成して、そこにスッポリ収まるようにプラ板を切り出して上甲板の天井にします。

機器のメンテナンスと重量軽減のために最上甲板の壁の内側になる部分は切り抜いています。 |

|

上甲板の下地が完成。 |

|

上甲板の下地の上に木甲板を張っていきます。

0.3mm厚のプラ板を2mm幅で切り出して1枚、1枚丁寧に貼り付けます。実艦の木甲板だともう少し細くなるのですが、いつ完成するかわからなくなってしまうので、これぐらいがお勧め。

この際に表面を粗い紙やすりで荒らしておくと木甲板の雰囲気がグッと増します。

気が遠くなるような作業ですが、完成すると見栄えが断然良くなります。 |

|

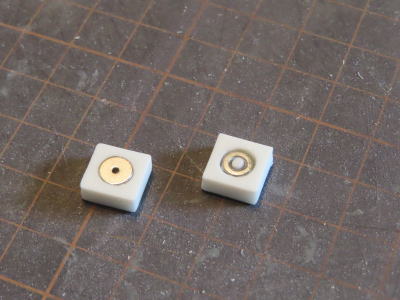

甲板を固定するマグネットのパーツも手間短縮のため3Dプリンタで作成。左側がネオジの強力マグネット(パーツA)で、右側がナットを埋め込んだパーツ(パーツB)。

通常はこのパーツAとBのセットで甲板を固定して、特に押さえつけが必要だったり、滅多に空けない部分は両方とも磁石にしたセットを使用します。 |

|

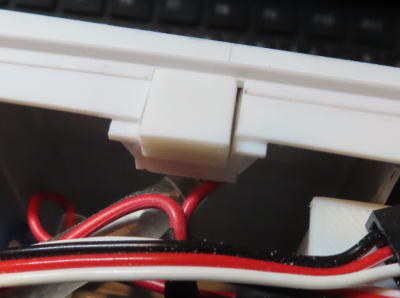

上の写真のマグネットユニットを船体にセットするとこうなります。この上に甲板を接着します。

この状態でブルームワークのL字アングルの底部分の高さとマグネットユニットの上部の高さがピッタリ同じになるように高さを調節しておく必要があります。

甲板を固定する際はパーツAとパーツBの間に0.3~0.5のプラ板を挟んでマグネットユニットが少しだけ甲板を浮かせるぐらいの高さにしてあげると甲板の接着が楽です。 |

|

上甲板が完成したら次は最上甲板の作成。

同じ要領で副砲周りの最上甲板のブルームワークを作成していますが、こちらは形が複雑なので手間喰ってます。 |

|

ちなみに、受信機のスイッチは撤去された2番副砲の跡地に埋め込みました。

外側にカバーを設けて、ON/OFFにはカバーを外すことでアクセスが可能になるように作ったので、一見するとスイッチの場所はわからなくなっています。 |

|

|