|

船体にスクリューを取り付ける穴をあけるのはなかなか大変な作業です。

そこで何とか研磨作業を楽にできないか考えた末がこれ。

タミヤの丸ヤスリから滑り止めのラバーを抜き取り、そのまま電動ドリルに取りつけてみました。

えらく作業が捗りますが、調子に乗っていると電動ドリルのモータがチンチンになったり、ヤスリが摩擦で発熱してプラスチックを溶かしたりしますので要注意。 |

|

スクリューの導入部には直径3mm、内径2mmのプラパイプを使用。

スクリュー軸はできるだけ船体と並行に取り付けたいのですが、電動ドリルに丸ヤスリを付けた新兵器を使ってもなかなかそこまでは削れません。

若干、スクリューの先端が水中に垂れ下がった状態まで頑張って、そこで妥協。

これ以上削ると船体を痛めそうなので・・・ |

|

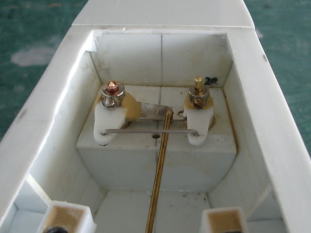

上の写真を艦内から見るとこんな感じ。

この後、隙間には接着剤を流し込んでしっかりと防水して、更に中と外をパテで穴埋めした後、グリスボックスを作ります。 |

|

スクリューシャフトは直径2mmのピアノ線を使用。「秋月「不知火」「愛宕」と、従来は真鍮を使用してきましたが、更に硬度を上げることで回転時の振動を抑えることができればと思いピアノ線にしてみました。

スクリューは小西製作所製です。ボルト差し込み用のネジ穴が開いているので、そこにシャフトを半田付け。

スクリューブラケットはプラパイプで自作です。 |

|

1番と2番、3番と4番のスクリューを連接するギアは自作しました。スクリュー軸の微妙な傾斜に合わせるために、ギアボックスはタミヤの速乾パテで傾きを調整しています。

スクリュー軸の導入部に設けたグリスボックスはこれまでの経験から最小のサイズにしました。

余談ですが、子供の頃に今は亡きニチモのプラモデルを作った時、説明書に「グリスボックスにはマーガリンを充填」みたいな記述がありましたが、それを信じて作った船をお風呂に浮かべて、親に思いっきり怒られた記憶があります。

今考えると、あれって如何なものかと・・・。 |

|

|

|

次は操舵機構と舵の製作です。

日本海軍の軍艦では戦艦の舵は2枚なのですが、大和型のように縦に並んでいるのは異例で、多くは左右に並んでいます。

しかしながら、これをラジコンで作ろうとすると、スクリューの抜き差しに舵が干渉してしまいます。

そこで、舵板を着脱できる方式にしました。

左の写真は舵の導入部ですが、当初は舵をポリキャップに差し込むことで抜き差ししようと思ったのですが、スクリューの水圧で舵がメゲてしまいそうだったため計画変更。 |

|

熟考した挙句、舵の軸を直接サーボホーンに固定する方法を選択しました。

サーボの動きを右舵に伝え、左右の舵をロッドで連動させます。これは大和の前後舵を作った時の方法をそのまま左右に置き換えた形。

舵の軸は上の写真のパイプの中を通って、サーボホーンの固定部分まで直接突き抜けています。 |

|

舵は実際のスケールより若干大きめに作っています。

実は、写真の舵板は3作目で、舵の効きを確認しながら少しずつ形や大きさを変え、船体全体のスケールとの整合を見ながら改善を繰り返してやっと今の形に落ち着きました。

それに合わせて舵角を大きくする等の改善も施しました。

左右の舵の連動した動きは良くできていますし、見た目も綺麗に仕上がって、わりと満足。 |

|

|

|

1/200スケールですと家の中では大きな模型ですが、実際に水上を走らせると意外と小さいものです。1mを超える船体でも少し天候が悪いとすぐに波を被って浸水してしまいます。

そこで今回初の試みですが、艦首部分に防水板を作って、艦首から浸入した水を逃がす仕組みを作ってみました。

経験上、水が浸入するのは足回りの次に艦首部分が大きいのですが、はたして効果は如何ほどでしょうか。 |

|

|

|

艦底部を塗装するのと同時にスクリューも塗装。

艦底部は面積が広いのでムラを抑えるためスプレー塗装にしました。そのため、一旦スクリューを分解して喫水より上をマスキングする必要があります。

最初はタミヤのダルレッドで塗装したんですが明るすぎて気に入らず、再度Mr.colorの艦底色で塗り直したため二度手間になってしまいました。

スクリューは染めQの金メッキ色を使用。なかなか綺麗に仕上がったと思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|